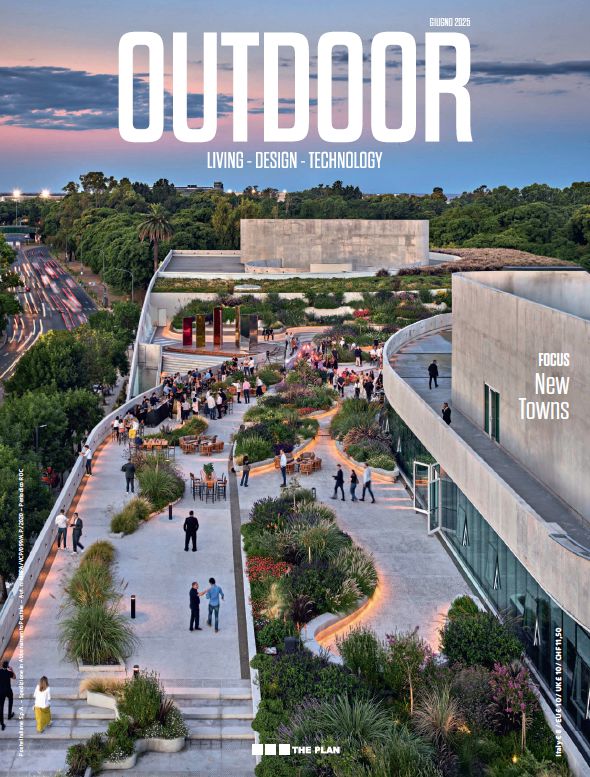

Pietre angolari della nuova città

“New town”. “Nuove città”. Nuove maglie urbane, nuovi tessuti, nuovi edifici. Nuove strutture, nuovi materiali, nuove “pietre angolari”. Parlare di una new town, intesa come ultimo strato del palinsesto urbano, porta alla riflessione sui materiali di partenza, su quelle “pietre angolari”, siano esse materiali o immateriali, che si fanno elementi generatori della nuova città. È con Ignazio Gardella che il tema delle “pietre”, o meglio, delle “pietre accostate” assume un valore che scavalca il mero fine fisico, trasformando il processo architettonico in un susseguirsi di ricerca di “pietre”, nonostante i criteri per la scelta delle stesse non siano sempre chiari. Come citato da Antonio Monestiroli nella sua conferenza tenutasi presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano all’interno del ciclo “Narrate, uomini, la vostra storia” nel giugno del 2006, «se non si ha ben chiaro un procedimento attraverso cui scegliere le pietre, risulterà impossibile costruire anche solo un muro: oppure il muro, per esprimere il proprio statuto di opera aperta, crollerà nel suo farsi. Allora, perché questo muro non ci crolli sui piedi, bisogna avere un’idea chiara di perché e di come deve essere costruito» (v. anche Italia 60/70, Una stagione dell’architettura). Se all’accostamento delle pietre viene attribuito il termine “costruzione”, alla misurata, attenta e minuziosa composizione va quello di “architettura”. Intese le “pietre” come la materia prima della costruzione delle città, si vogliono prendere in esame due tipologie di pietre: quelle tangibili e quelle intangibili. Se da una parte Italo Calvino nelle Città invisibili parlava di un «modello di città da cui dedurre tutte le città possibili », le minuziose pietre del perfetto disegno di Gardella sembrano scontrarsi con l’intangibilità e la pluralità di forme del modello calviniano. Il tema delle new town vuole qui essere sviscerato nella sua accezione culturale. Saranno quindi i campus universitari e i centri scolastici le “nuove città” indagate, intese come frammenti, come spiragli culturali “non previsti” all’interno della primigenia concezione di differenti maglie urbane. Si vogliono approfondire due esempi, due disegni di città nuova, dove l’intangibilità dell’architettura ne diviene fisica manifestazione nel momento in cui la misurata scelta e il minuzioso accostamento delle pietre ne sono le tappe fondamentali.

Complessa, articolata, stratificata la maglia urbana su cui sorgono i 75.000 m2 dell’Ulster University Belfast Campus. Nato nel 2022 dalla mano del Feilden Clegg Bradley Studio, il disegno dell’ampliamento dell’università nord-irlandese si pone, stando al docente e Director of Community Engagement dell’Università Duncan Morrow, «al centro delle complesse questioni che affliggono la crescita, la prosperità e l’identità dell’Irlanda del Nord». Vuole “snodarsi”, vuole “intrecciarsi” con la maglia esistente la nuova pietra angolare del campus. Vuole essere strumento di connessione per le comunità ancora trascurate e divise di Belfast e divenire, oltre che catalizzatore di funzioni, pretesto culturale e sociale.

Sono 16.000 le figure, tra studenti, docenti e personale che si muovono annualmente tra gli spazi delle quattro facoltà e dipartimenti e 12 sono gli anni che sono stati necessari per trasformare la “pietra intangibile” in “pietra tangibile”. Non si parla qui di università, non solo. Qui si parla di università cittadina, di un elemento architettonico che si muove e si inserisce abilmente nel tessuto urbano consegnando alla città e ai suoi abitanti uno snodarsi culturale composto da tre nuovi edifici che fanno perno sulla Facoltà di Arte e Architettura, nell’edificio esistente. Lo storico campus suburbano di Jordanstown (anni Settanta), si sposta, veste i panni della contemporaneità e si fa mediatore tra “l’università storica”, quella del centro città, e “l’università contemporanea”, nata dallo spostamento delle funzioni dai sobborghi al centro. Se privo di un leggibile disegno simmetrico e proporzionale è l’apparato stradale del centro città, frutto di antichi percorsi radiali che si intersecano ora con stretti vicoli, ora con più ampi respiri a otto corsie, l’edificio universitario vuole “incastonarsi” in questa apparente mancanza di controllo, divenendone esso stesso pretesto ordinatore.

L’ingresso all’università, definito architettonicamente da un porticato a tre piani, vuole essere elemento urbano, e si irradia in quello stesso tessuto che sta modificando, aprendosi anche come un vero e proprio diaframma immateriale, una sorta di concettuale connessione tra la città e la sua sede culturale. Alla soglia quindi il ruolo di connessione tra la “strada”, tra il “fuori” e l’accoglienza dei 14 piani del campus, strutturati in un susseguirsi funzionale di caffè, aule, spazi espositivi e collegamenti. Il tema dei flussi e dei collegamenti gioca un ruolo rilevante nel campus, rendendo una porzione di isolato un vero e proprio catalizzatore, non solo di funzioni, quanto più di flussi. Aprendosi su più punti e su più strade della città, l’edificio connette e collega strade in snodi differenti, trasformandosi in una sorta di “piazza coperta”. Sono quattro gli atrii attorno cui ruotano le funzioni, e di pietra è la scala che collega il primo di questi all’ingresso principale. Se di pietra sono l’ingresso e la scalinata che vi si impone, di legno e vetro è il primo atrio che, impostandosi su una pianta quadrata, diventa, insieme agli altri tre, un vero e proprio “perno”. Dal punto di vista puramente compositivo, gli spazi riservati alla docenza, contrariamente a quelli ampi e plasmabili degli studenti, incarnano i temi della riservatezza e della privacy, accorpandosi attorno alla reception e sviluppandosi uno sopra all’altro. Sviscerata la “pietra intangibile”, la “matrice culturale del campus”, e approfondita la “pietra tangibile” della sua composizione architettonica, la scelta dei materiali gioca un ruolo altrettanto “fisico” e “percepibile”. Vetro e mattoni. Nuovo, antico. Nuovo campus, campus originario.

La contemporaneità, metaforicamente incarnata nel vetro, si contrappone all’antichità dei mattoni, ora inserendosi discretamente, ora creando vere e proprie “fratture”. La forma vuole essere imponente, dai tratti quasi scultorei, creando un corner d’impatto in un tessuto già frastagliato e frammentato. In ultimo, in perfetta armonia tra l’intangibilità dell’intento e la tangibilità della forma, un ponte in vetro si erge all’incrocio dei quattro edifici principali, evocando la riconnessione di due corsie, interrotte nel XX secolo.

Luogo: Belfast, Regno Unito

Committente: Ulster University

Superficie lorda: 7.800 m2 nuova costruzione, 2.600 m2 ristrutturazione (fase 1), 76.670 m2 tre edifici (fase 2)

Architetto: Feilden Clegg Bradley Studios

Architetto locale: McAdam Design

Consulenti

Gestione del progetto: Currie & Brown, WH Stephens

Ingegneria civile, strutturale e progettazione elettrica, meccanica e idraulica: Mott MacDonald

Costi: EC Harris

Sicurezza: Faithful & Gould

Certificazione BREEAM, viabilità: Arup

Fotografie: © Donal McCann, courtesy Feilden Clegg Bradley Studios

Se ricca di segni e fortemente solcata è la maglia irlandese, bianca, o meglio, grigia, è la tela su cui impostare lo Startup Lions Campus (Kenya). Se la maglia della città viene intesa come una somma di strati, il suolo sulle rive del lago Turkana su cui nel 2021 Dièbèdo Francis Kéré adagia 1.416 m2 di architettura dedicata alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), sembra essere “vuoto”, “pulito”, “bianco”. Eppure, la forma della costruzione di Kéré altro non narra che la storia di quella “bianca tela” su cui sembra impostarsi.

La prima pietra “intangibile” del progetto, quella angolare, è la necessità e la volontà di sfidare la disoccupazione giovanile nella regione, offrendo parallelamente formazione ad alto livello e opportunità lavorative internazionali, consentendo ai giovani locali di crescere professionalmente senza dover abbandonare il proprio “luogo”. L’architettura in cui inserire le 100 nuove postazioni di lavoro, mirate alla diffusione delle reti ICT in aree remote, altro non è che la “pietra tangibile”. Se scarno e brullo è il territorio che fa corollario al campus, le torri che ne identificano il profilo, divenendo landmark di un suolo dai lievi pendii, altro non sono che risposta pratica alla natura del luogo. Le torri si fanno “fatto tecnico”, “soluzione” incarnando quel principio di una architettura che Gardella definirebbe come «arte che ha dietro di sé e risolve in sé il fatto tecnico» (I. Gardella, Scuola di architettura e corsi di composizione architettonica). Le alte torri di ventilazione, non nuove all’architettura araba e mediterranea, creano un effetto camino per rinfrescare naturalmente gli spazi di lavoro principali estraendo aria calda verso l’alto, mentre l’aria fresca viene immessa attraverso aperture appositamente progettate nella parte inferiore. Se l’architettura genera “torri”, il fatto tecnico che la muove è la necessità di resistere alle alte temperature e preservare le apparecchiature IT sia dagli sbalzi termici, sia dal possibile ingresso di sabbia e polvere dalle “comuni” aperture finestrate. Il progetto esalta il luogo, compenetrandosi con esso sia dal punto di vista fisico sia da quello “materico”.

Se i cumuli costruiti dalle colonie di termiti disegnano il profilo delle torri, le lievi alture nelle vicinanze fanno eco ai due livelli dell’edificio che, complice la scelta della pietra da cava come materiale da costruzione e l’intonaco color mattone come finitura, si confondono con l’intorno. Le ampie terrazze che nascono dalla composizione volumetrica degli spazi offrono un’ombreggiata vista sul lago, avvolta da un intrecciarsi di vegetazione rampicante. La scelta dei materiali, non casuale né dal punto di vista materico né tantomeno da quello cromatico, è da intendersi come manifestazione della volontà dell’architetto di perseguire i temi della sostenibilità ecologica ed economica, gestendo costi e disponibilità nel migliore degli scenari, complice l’intreccio con l’esperienza e la competenza della comunità locale. Ecco che allora l’architettura, divenendo misurata combinazione tra la sua intangibilità e la sua tangibilità e quindi tra il suo pretesto culturale e sociale e la sua fisica e pratica risoluzione di un “fatto tecnico”, altro non diventa che spiraglio di una “new town”, di una “città nuova” che è in grado di imporsi su suoli differenti, facendo dialogare il contemporaneo con l’antico, il nuovo con il vecchio, l’ultimo degli strati della città con quello sottostante.

Parlare di new town – e quindi di “nuova architettura” – porta con sé non solo l’evoluzione tecnologica, quanto più quella culturale cui è associata. Ecco che allora una “nuova città” diviene una sinergia di elementi, di soluzioni, di culture, di “pietre”. Di architettura. La nuova città si fa vicenda, si fa pretesto culturale, si fa scenario, quinta, fondale che sembra riprendere quel teatro che in Autobiografia scientifica Aldo Rossi, mettendolo in diretta connessione con l’architettura, definisce come “il suo inizio, il suo svolgimento e la sua conclusione”. Sta quindi nella connessione di pietre e nel brulicare delle figure al loro interno la matrice della nuova città. «Senza vicenda non vi è teatro e non vi è architettura. È anche commovente che ognuno viva una sua piccola parte» (ibidem).

Luogo: Contea di Turkana, Kenya

Committente: Learning Lions

Superficie lorda: 1.416 m2

Completamento: 2019

Architetto: Kéré Architecture

Titolare: Diébédo Francis Kéré

Capo progetto: Kinan Deeb

Team di progetto: Andrea Maretto, Juan Carlos Zapata, Leonne Vögelin, Charles André, Malak Nasreldin

Ingegneria e costruzione: BuildX Studio

Fotografie: Kinan Deeb

Tutte le immagini courtesy Kéré Architecture

Giorgia Benedetti